連載第2回 「発見遅らす“ザル”検診」

読売新聞の「医療と介護」覧の中の「医療ルネサンス」にて、2006年2月14日~18日までの5回、脊柱側弯症に関する記事が連載されました。当時掲載された「医療ルネサンス」からの転載記事です

読売新聞 医療ルネッサンス より

東京都内の小学5年生B子さん(11)は昨年6月、組み体操で馬跳びをした友達からおかしなことを言われた。

「背中がでこぼこで、うまく跳べないよ」

数日後、B子さんは母親と近くの整形外科を訪れた。診断は、背骨の上部が85度曲がった重度の脊柱(せきちゅう)側わん症。すでに装具で進行を止められる段階ではなく、東京都済生会中央病院(港区)で12月に手術を受けた。

経過は順調だが、「もっと早く気付いてあげたかった」と両親。小学3年のころから1人でお風呂に入っていたので、裸でふれあう機会がなくなっていた。

学校保健法では、側わん症を中心とする脊柱検診の実施を定めている。しかし、方法などの細かな決まりはなく、校医任せの自治体や学校が少なくない。

東京都は公立校で脊柱検診を実施しているが、B子さんが通う私立校では女児はシャツ着用の内科検診だけだった。同級生が指摘するまで、大人たちはB子さんの体の深刻な変化に、気づかなかった。

広島市のいずみ整形外科院長、泉恭博さんが中国地方のある県の2004年度の検診結果を調べたところ郡市の約3分の1で側わん症の発見率がゼロだった。

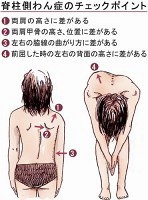

学校検診での側わん症の発見率は、0・5~1%とされる。「前屈テストを適切に行えば、ゼロということはありえない。進行性の側わん症が見落とされている可能性が高い」と泉さんは指摘する。

一方、千葉市では1980年から、背中の凹凸を写真で確認する「モアレ検査」を小学6年生全員に実施。毎年、内科の定期健診でも、子どもに前屈をさせて左右の背面の高さを見るなど、側わん症の早期発見に努めている。

疑いが出た子どもには、エックス線検査を受けてもらう。異常があれば、整形外科医など医師10人で組織する側わん症の専門委員会が、重症度をフィルム判定。「要経過観察」や「装具治療」などの判定を保護者に伝えている。

この委員会の判定を受ける子どもは毎年約100人。こうした取り組みで「発見後、即手術というケースはなくなった」と千葉市教委の担当者は語る。

側わん症が見つかっても、15歳未満でわん曲が25度未満の場合、治療しなくても2割は改善し、6割は進行しない。しかし、残る2割は放置すると進行してしまう。

済生会中央病院整形外科顧問の鈴木信正さんは「側わん症検診が十分でない自治体から来る子どもは、重症化したケースが多い」と嘆く。脊柱検診が不備な自治体や学校は、検診のあり方を早急に見直すべきだ。

モアレ検査 光の照射で背中に等高線のしま模様を映し出し、写真で記録する。背中に左右対称の等高線が表れると正常。側わん症で背面の高さに左右差があると、左右非対称のしま模様になる。視触診よりも客観的な評価ができる。